瓶颈计算器常被视为电脑硬件搭配的实用媒人。表面上看,它们能帮助玩家判断某款CPU和显卡组合能否在机箱内和谐共处,以获得最佳性能表现。

但坦白说,这些计算器仅提供最基础的性能估算,并未考虑其他关键性能变量。正因如此,我在选购电脑配件时绝不会仅依赖这类工具,您也不该如此。

何为瓶颈计算器?

硬件瓶颈指的是两个电脑组件间性能不匹配导致的性能迟滞现象。拖后腿的组件通常被称为“性能瓶颈”。最严重时会导致游戏卡顿或帧率下降。最常见的情况莫过于性能孱弱或过时的CPU搭配高端显卡——当CPU数据处理速度跟不上时,显卡就不得不等待,无法充分发挥其性能潜力。

为避免这种情况,玩家在装机或升级前会使用瓶颈计算器(如PC Builds推出的这款工具)。它会计算出两个组件间的性能差异百分比,作为兼容性评分。超过10%的数值通常意味着存在问题(数值越高越糟),而低于10%则更为理想。

瓶颈计算器的局限性

尽管这类工具看似能快速检测兼容性,但它们呈现的并非全貌。核心问题在于其基于简单算法的计算结果过于粗浅。这些计算器忽略了其他硬件组件的协同效应、软件环境、驱动程序优化等关键因素,更不用说硬件在不同工作负载下的表现差异了。具体存在以下盲区:

假设所有工作负载相同

未考虑超频等优化手段

忽视实际性能波动

采用过时的硬件数据

仅关注CPU/GPU而忽略其他硬件

过度简化硬件运作机制

举例说明:假设计算器显示存在20%的CPU瓶颈,但若您的CPU经过超频且支持DLSS 4.0,实际可能根本不会遇到性能瓶颈。

工作负载与硬件的深层关系

重点讨论两个维度:工作负载与硬件配置。瓶颈计算器存在致命缺陷——它们假定CPU和GPU始终承受相同负载且以固定分辨率运行游戏。但现实中,工作负载会因游戏类型、分辨率设置、驱动程序版本、画质增强技术乃至后台进程产生巨大差异。

不同游戏对硬件的需求天差地别。比如《CS2》的CPU占用率就远低于《星空》。因此断言“所有游戏都会出现瓶颈”显然有失偏颇。在硬件层面,这些工具完全无视内存类型与频率、存储设备规格乃至PCIe版本对性能的影响——这些都不容忽视。

为何这些细节至关重要?

当玩家过度看重计算结果时,可能导致他们恐慌性购买根本不需要的昂贵硬件。请记住:多数瓶颈计算器都是脱离现实场景的合成测试工具(极少数例外除外)。真正需要关注的,只有在实际游戏时出现的性能瓶颈。

更明智的做法

理想做法是查阅大量真实基准测试数据(并考虑超频后的CPU表现),这是官方建议。额外建议是运用常识进行硬件搭配:选择同代产品且性能层级匹配的CPU和GPU,或让显卡稍高一级。虽然无法完全消除性能差异,但轻微差距实属正常。

另一个思路是将整机性能视为硬件协同作用的结果,在预算范围内选购能提供持续高性能的组件,避免出现明显短板。

总结

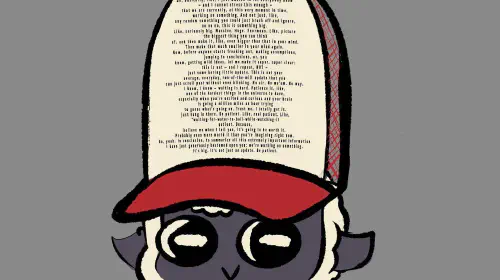

尽管瓶颈计算器看似是评估硬件兼容性的便捷工具,但请牢记其结果并不完全准确。我更喜欢把它们看作PC游戏界的“海盗名字生成器”——玩玩可以,但就像我不会因为生成器建议就把名字改成“鹦鹉沙滩的旱鸭子帕迪·摩根”一样,我也不会仅因某个应用推荐就去购买21500元人民币(约合3000美元)的显卡,这显然不够理性。