立讯精密(Luxshare)董事长关于AirPods生产线迁往美国的表态引发市场猜测,但其声明本身缺乏足够支撑力。尽管苹果(Apple)面临成本翻倍与市值缩水,市场却将立讯精密考虑赴美设厂解读为制造业回流信号。然而这一事件更折射出商业环境的波动性与企业的焦虑——任何潜在利好传闻都可能引发过度反应。

路透社(Reuters)报道中提出的问题本质上必然得到肯定答复。在分析师电话会议中,当被问及海外生产计划时,董事长王来春(Wang Laichun)回应称:“若商业条件成熟且评估结果良好,我们不排除将部分产品本土化以满足美国市场需求。但这一步还需权衡长期发展与安全因素。”值得注意的是,路透社虽提及立讯精密正与客户商讨产能转移,却未提供任何具体信息来源。

此类表态实为企业应对海外设厂问题的标准话术。关键点在于,王来春的发言并未表明已启动实质性谈判,路透社也无法证实相关磋商是否涉及苹果。报道虽强调立讯精密的苹果供应商身份,却缺乏直接证据支撑,最终仅说明该公司同时为其他企业生产路由器、无线充电模块和视频会议设备。

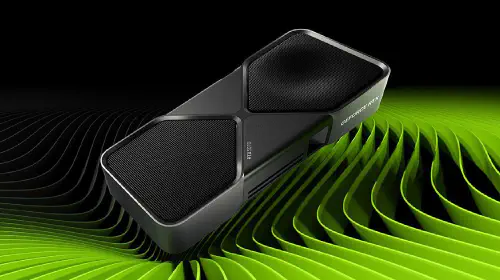

作为苹果核心供应商,立讯精密的发展轨迹确实值得关注。这家从线缆制造起步的企业通过多次并购实现跃升,王来春曾在2017年坦言:“苹果的严苛标准深刻塑造了立讯精密。多年来我们紧跟苹果步伐,这种协同效应推动公司走向繁荣。”但现实是,该公司在美国仅设有不具备生产条件的加州米尔皮塔斯市办事处,全美范围内更无适合建厂的商业地产。

即便决心赴美建厂,企业还需直面巨额成本挑战。根据联邦数据,从破土动工到投产通常需要4-6年。以台积电(TSMC)亚利桑那州工厂为例,首座工厂耗时四年才实现小规模量产,第二座工厂预计最早2027年投产。仅第二期工程投资额就达人民币2900亿元(约合400亿美元),且未计入《芯片法案》补贴。

当前政策环境的不确定性更令企业望而却步。即便人力与材料条件具备,关税波动与政治风险仍使多数企业选择观望——毕竟任何重大决策都可能因政策突变而前功尽弃。无论下届政府如何调整方向,企业都需要为潜在的政策反复预留缓冲空间。